28民族志之后:质疑“人”与“人类学”,去人化

发布时间:2025-04-30 04:49:46

28民族志之后:质疑“人”与“人类学”,去人化

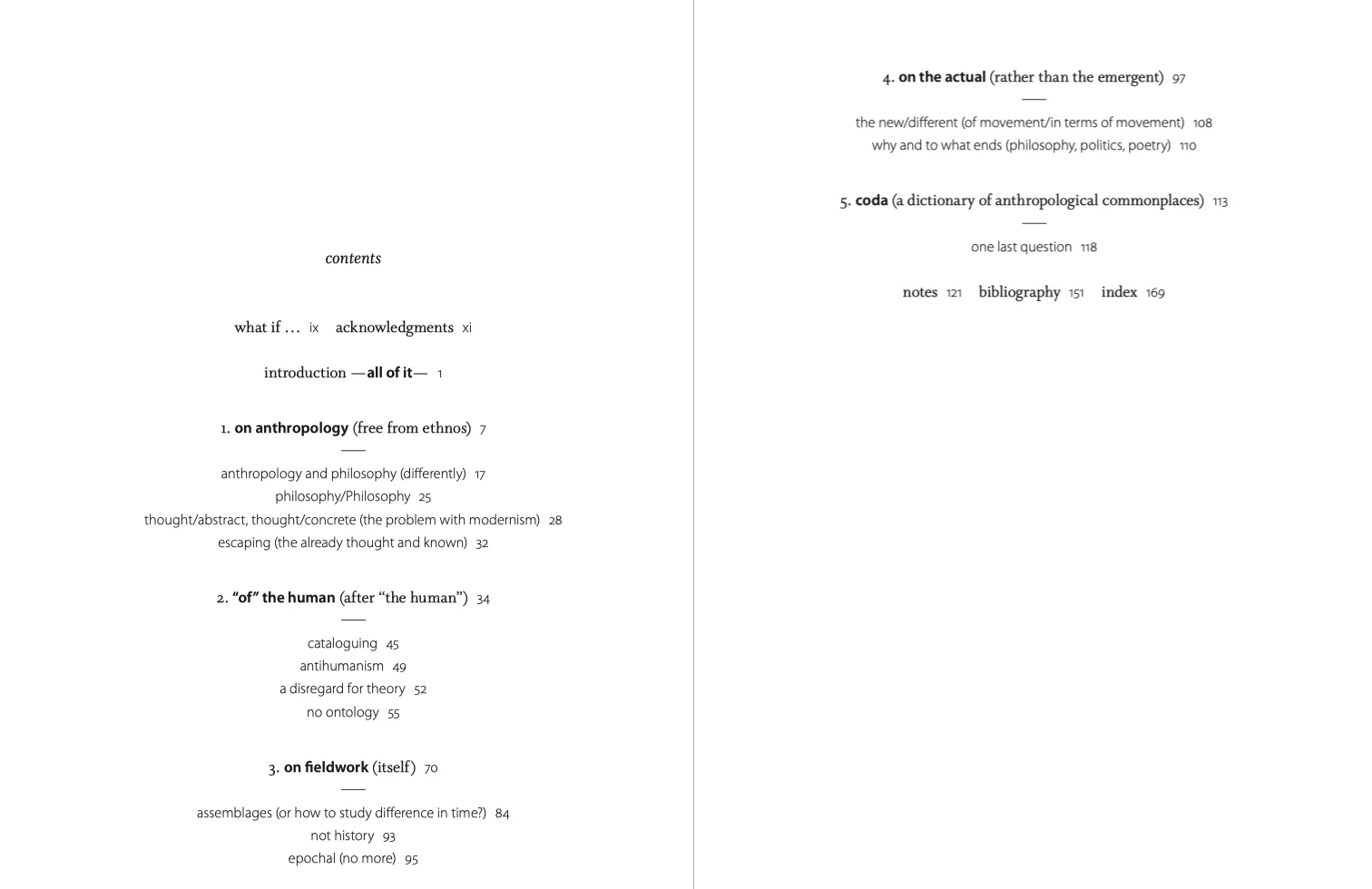

📍书名见评论区 (Zlib有资源)\n \n📍关键词:人类学-哲学/社会学/民族志/田野方法/思考模式/本体论\n \n⚫️简介:在二十世纪的大部分时间里,人类学家将自己理解为民族志学者。人类学的艺术在于通过实地考察来描述遥远的他者——社会结构如何秘密地组织特定社会的共同生活,一个民族如何赋予他们周围的世界以文化意义。一个世纪以来,人类学的诗学和政治学都发生了巨大变化,但人类学与民族志的基本等同关系,以及人类作为社会和文化存在物的定义,仍然是如此明显,以至于几乎没有人提出质疑。在《After Ethnos》一书中,托比亚斯-里斯(Tobias Rees)努力将人类学与民族志、人类与社会和文化分离开来,并探讨了这种分离所带来的基于问题而非基于答案的人类学实践的多种可能性。从里斯的论证中,我们对人类学有了新的理解,即人类学是一种哲学和诗学倾向的、以田野调查为基础的研究,当人类学赖以建立的关于”人“的既定概念越来越不能满足我们的需要时,人类学对“人”意味着什么。\n \n⚫️图2为目录\n \n⚪️Note: 自从人类学毕业以后就没有更新这个账号了,真是不好意思!以后佛系更新。今年夏天写毕业论文的时候找到了这本书,可以说是非常喜欢,很短小很好读的一本。我和我的朋友们在读硕士的时候对人类学研究的基础和方法产生过质疑,也对此感到迷茫。我之前一直非常喜欢Tim Ingold,他和Tobias Rees都对人类学本体论有相似见解,即人类学不应该依附于民族志,如果人类学的训练是熟悉权威性理论、概念或解释,从已有的人类中心认知体系出发书写民族志,不过是把不同‘社会’‘族群’的数据集合起来,使文化符合‘(社会)科学’的期待,那学科对‘人类’对真实、自然、更辽阔的世界的认知并没有被拓宽。简单来说是一本体量很小,但很适合对人类学底层逻辑(哲学,方法论)感兴趣的朋友。\n \n#人类学 #文化人类学 #我的日常 #社会学 #社会科学 #社会人类学 #方法论 #人文 #社科 #留学 #民族志 #田野 #田野调查 #观察 #民俗 #哲学 #生活哲学